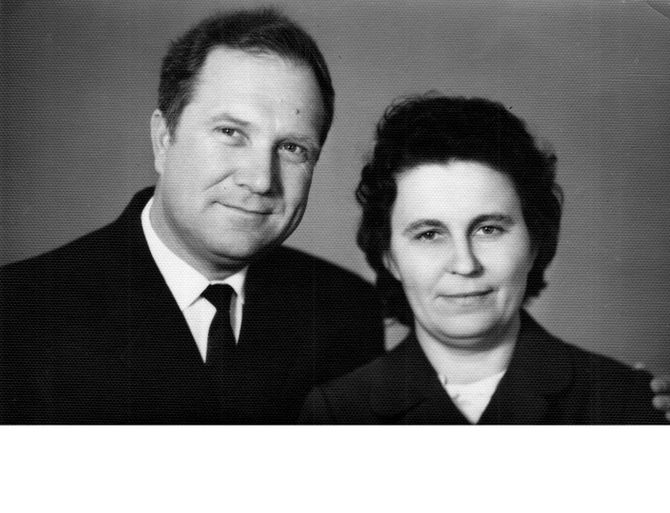

ВАСИЛИЙ РАГУЗОВ – 2

Продолжение темы связано с одним обстоятельством. Считалось, что Василий Рагузов в свой роковой день сопровождал по зимней целинной степи Казахстана тракторную колонну со стройматериалами, о чем нам приходилось и читать, и писать.

А вот в книге Адольфа Дихтяря «Рагузовская сопка», переданной в редакцию «Трибуны» вместе с письмом воспитанницы Руднянского детского дома М.А. Кленовой, до замужества Выскубовой («Письмо в детство» опубликовано в газете № 80 от 20 июля), значится, что прораб совхоза «Киевский» Василий Рагузов сопровождал автоколонну из 8 «ЗИCов».

Принципиальной разницы здесь как бы нет, но все же история героизма этого человека, тем более, с трагическим исходом, требует точности. Она установлена автором данной книги, встречавшимся с водителем полуторки, на которой ехал впереди колонны Рагузов. То есть, водитель был единственным свидетелем последних часов жизни Василия до момента его выхода из кабины застрявшей в снегу машины.

Писатель восстановил диалог водителя и прораба на промежутке движения от железнодорожной станции до минуты их расставания. Далее автор взял на себя смелость представить и изложить мысли, действия Василия Рагузова в его одиночном походе за помощью, оказавшемся уходом в бессмертие. Художественная форма подачи позволила сделать это вполне профессионально.

Поправка. В постскриптуме к «Письму в детство» допущена ошибка в имени А.П. Кленова. Приносим извинение Александру Петровичу.

Н. Стебловский

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

***

Ранним февральским утром 1955 года по главной и единственной улице пристанционного поселка Джаксы катила обшарпанная, немилосердно тарахтящая полуторка. Следом, обезопасив себя двадцатиметровыми интервалами, ползли восемь ЗИСов – пятитонных, с проседающими под полной загрузкой рессорами.

Водитель головной полуторки, позевывая, смотрел на раскатанную дорогу и на домишки-маломерки, мигавшие поверх сугробов обмерзлыми, отливающими цинком, оконцами. Там и сям над трубами мотались изжелта-зеленые пасмы дыма, сигнализируя, что заспавшийся поселок мало-помалу возвращается к жизни.

Рокот моторов далеко разносился по морозному воздуху. Но ни один любопытный не расплющил носа о стекло, интересуясь: кого там несет нелегкая? Только кудлатая дворняжка, барахтавшаяся в снегу на плоской крыше казахской мазанки, повернула львиную морду на рокот полуторки, разинула было пасть, собираясь, видимо, гавкнуть, но передумала и, взмахнув обвислым ухом, уронила голову на снег.

- Как варежкой, — зевнув, с хрипотцой проронил Ваня Наянов и потер еще не проснувшиеся глаза. На пальцах правой руки, небрежно возлегавшей на баранке, синело наколотое тушью: «Ваня».

Рядом с ним подремывал, привалившись плечом к дверце, прораб Рагузов. Из-под клетчатого шарфа выглядывал ворот армейской гимнастерки с отменно белым воротничком. «Как это ему удается?» — подумал Ваня, ухватив взглядом белую каемку. Мокрым леденцом поблескивала отчищенная латунная пуговка.

- Что, как варежкой? – не открывая глаз, обронил Рагузов.

- Как варежкой, говорю, кабысдох нам ухом на дорожку махнул, — пояснил Ваня.

- Угу…- кивнул прораб. Хотя вряд ли понял, о каком таком кабысдохе речь. – Ты от колонны не очень-то отрывайся, — прибавил он. –Гони, да знай меру…

- Угу… — ответил Ваня, зевнул и, наконец одолев сон, вперился раскосыми, как у казаха, глазами в лобовое стекло.

Солнце еще не взошло, но уже развиднелось. Насколько хватило глаз, разбегалась степь, высвеченная ровным холодным светом, похожим на свет люминесцентных ламп. Так и казалось, что небо – огромный, выточенный из ледяной глыбины рефлектор.

Как по желобу, катила порлуторка по наезженной в снежной целине, не стесненной столбами дороге. Было слышно, как в кузове перекатывается от борта к борту пустая бочка из-под бензина. А еще до Ваниного слуха доносился ровный сосредоточенный гул. Растянувшись на добрые две сотни метров, следом за полуторкой двигалась вереница осанистыхЗИСов, груженных бумажными кулями с цементом, связками кровельного шифера, деталями сборных домов.

Рифленые шины крушили укатанный снег. Прораб Рагузов после трехдневной отлучки возвращался в «Киевский».

С каждой минутой становилось все светлее. Небо на востоке раскраснелось. Будто луженая, заблестела подсвеченная встающим солнцем дорога. В пустынном небе обозначились розовато-зеленые облака. Снег тоже стал розовым.

Ненагруженная полуторка давно оторвалась от стонущих от тяжести ЗИСов и бежала чуть ли не с километровым разрывом. Но Ваня знал, что беспокоиться ему не из-за чего: степь как открытая ладонь, а значит, и подпрыгивающий его драндулет виден как на ладони.

«Дорога одна – доедут, никуда не денутся», — про себя рассуждал Ваня, с неодобрением поглядывая на своего заспавшегося начальника.

- Василий Яковлевич, будет носом клевать – ты не цапля, — в конце концов не выдержал он. – Дома отоспишься!

Сердито кашлянув, Ваня до отказа опустил боковое стекло. В кабину ворвался клуб колючего ветра.

Рагузов заерзал на сиденье, похлопал себя ладонями по впалым щекам, словно сбивая остатки сна. Нехотя открыл глаза.

- Занимайтесь утренней гимнастикой исключительно при открытой форточке, — тоном физкультинструкторавозгласил он и, бросив задумчивый взгляд на Ваню, запустил руку в карман ватника. Вытащил примятую пачку «Беломора».

- Не курите натощак, — в тон Рагузову – бодро и несколько в нос – изрек Ваня и тут же попросил: — Будь добр, раскури и мне беломорину.

Рагузов, глубоко втягивая худые щеки, пыхнул раз-другой сизым табачным дымком.

- Кури на здоровье! – сунул он Ване в рот зажженную папиросу. Ваня удовлетворенно зачмокал толстыми губами. Ни дать ни взять – младенец, которого угостили соской.

А полуторка между тем все бежала и бежала через зацепенелую, ровнем-гладкую распластавшуюся ширь. Ваня Наянов обожал езду с ветерком, а где еще мог он от души полихачить, если не на прямоезжем, плотно, что называется не за страх, а за совесть, укатанном зимнике?..

Вихри ледяных игл и снежной пыли взметывались из-под колес, точно искры из-под точильных кругов, а Рагузов, вертя в щепоти лениво тлеющую папироску, вспоминал, как тащился где-то в этих местах санный их поезд. И году не минуло с той поры. Но тогда не то что дороги, здесь и следов-то человеческих не попадалось. Головной С-80, насекавший запоздалый первопуток, полз со скоростью заезженной савраски – десять километров в час. И все-таки, когда они с Жорой Смыком вылезли из саней, рассчитывая согреться скоростной пробежкой, этот номер у них не прошел – ноги увязали в мартовском рыхлом снегу. Так что скорость трактора оказалась на поверку недостижимо-рекордной… А теперь вот они летят. Да так летят, что наст горит под скатами…

Рагузову нравилась такая вот , похожая на полет, езда, и все же он посчитал за нужное напомнить Наянову:

- Не забудь, Ваня, мы – не одни… лихачествуй, брат, потише.

Наянов почти искренне вздохнул.

- Мимо совхоза не проскачут. Куда голова, туда и хвост, — проворчал он. Но команду все-таки выполнил. Машина побежала тише.

Бестревожно смотрел Рагузов в боковое стекло, ничуть не сомневаясь ни в золотых руках шофера Вани, ни в безотказности трудяги-полуторки, ни в надежности зимника, накатанного в нехоженых снегах. Казалось, что на этой открытой всем ветрам дороге не страшны никакие скорости, никакие встряски, никакие смены-перемены погоды и что она, родившаяся с первым снегом, стойко продержится до последнего…

Но в степи надеяться зимой на дорогу – все равно что летом, в той же степени, довериться миражу.

Уже впереди, словно приподнятая на ладони над дальни краем плоского ландшафта, светилась за морозной дымкой млечно-голубая, отливающая ультрамарином сопка, и километры, оставшиеся до «Киевского», уже можно было считать, загибая пальцы на руке, когда Ваня, не отрывая глаз от дороги, взъерошил вдруг свою красно-рыжую челку.

- Буран, однако, будет, Василий Яковлевич, — сказал он озабоченно. – Вон, гляди, как птахи-рюмы суматошатся.

Рагузов глянул в окно.

Белое, и по февральской мерке довольно высокое, солнце заливало снег лазоревым светом, придававшим степному пейзажу красочность, а каждому снежному бугорку, каждому кустику – стереоскопическую объемность. В стороне от дороги, низко, над самым снегом, с прерывистым щебетом, слышным сквозь тугое гудение двигателя, сновали стайки бурых, часто плещущих крыльями пичуг. Но ветки таволожника – красно-рыжие, как Ванина челка, — были неподвижны.

Рагузов повел плечами. Не спеша закурил. Коротким взмахом погасил спичку – словно отмахнулся от Ваниного прогноза.

- Полное затишье, — сказал он.

- Именно, что полное, — сердито вздохнул Ваня.

Рагузов сделал глубокую затяжку.

- Может, ты и прав, — протянул он, нахмурившись, и надавил ладонью Ване на плечо: — Ну-ка, притормози!

Взвизгнули тормоза. Толкнув локтем дверцу, Рагузов выбрался на подножку.

Далеко позади растянувшейся вереницей, грузно покачиваясь ползли машины. Они выглядели игрушечными. До ведущей было километра два.

«Какое принять решение? – Рагузов снова глубоко затянулся и сдавил зубами мундштук папиросы. – Ждать, покуда они подтянутся?.. Повернуть полуторку, чтобы, в случае если Ванин прогноз оправдается, перетерпеть буран сообща? Ждать, когда их найдут… Или лучше, не теряя дорогих минут, гнать в совхоз, поднять на ноги механизаторов и выйти с тракторами навстречу колонне?..»

- Полный вперед, Ваня! – скомандовал Рагузов, резко хлопнув дверцей. – Может, удастся обогнать буран.

Только где там!..

Рагузов еще и полпапиросы выкурить не успел, а сопку уже, будто по взмаху ведьминого помела, заволокло плотной мглой. Из-за сопки на солнце клубящимся клином надвигалась туча, и, обгоняя ее, по снегу бежала густо-лиловая тень. Чуть погодя солнце набухло багровым жаром, а потом и вовсе исчезло из глаз. Серая пелена растеклась по небу, и в сумеречном свете Рагузов увидел, как поверхность степи, потускневшая, как бы подернутая налетом окислившегося свинца, закурилась извилистыми дымками. Мутные эти дымки, что ни миг, поднимались все выше. Они словно вывинчивались из-под снега и, разрастаясь в дымы, сливались в мглистую завесу. На дорогу выкатились клубы поземки, завертелась снежная пыль. Какое-то очень короткое время Рагузов еще различал сквозь нее, как несутся по ветру последние запоздалые рюмы. В памяти промелькнуло: стучат под вагоном колеса, он стоит у окна, а за окном, над белой равниной, вот также несутся по ветру листья, сбитые морозом с лавровых веток.

«Быстрее!.. Быстрее!..» — плюща в зубах мундштук погасшей папиросы, мысленно приговаривал Рагузов и не задумывался: кого он подбадривает – птах или Наянова?.. А ведь одно исключало другое: северо-восточный, выметнувшийся из-за сопки ветер – попутный для спасающихся от погибели птах, для полуторки был не ко времени встречным. Как по вытяжной трубе, ведущей в самый очаг бурана, летела теперь полуторка по едва различимой сузившейся дороге, и над радиатором мелкой мошкой густо роился снег. И хотя Ваня запустил щетки-дворники, это не улучшило видимости. Разве что чуть-чуть посветлело в кабине. Машину встряхивало и кидало из стороны в сторону. Это была уже не езда, а скачки с препятствиями. Да еще к тому же вслепую. Словом, рискованный трюк. Наконец после очередного, вытряхивающего внутренности прыжка, когда полуторку так рвануло вправо, что Наянов с трудом выровнял руль, Рагузов не выдержал.

- Убавь оборотов, Ваня… Знаешь пословицу: тише едешь, дальше будешь? Вот за нее и держись, — урезонил он шофера, понимая, что скорость им уже не союзник.

- Насчет «дальше» загадывать не берусь, а что тише не будет – это уж факт, — ворчливо ответил Ваня, но скорость все-таки сбросил.

Они уже не летели очертя голову. Вихляя, буксуя, рывками переваливаясь через гривастые заструги, где по кривой, где зигзагами, а где прямиком, что называется «пробоем», продвигалась теперь машина, взятая в обхват вставшей на дыбы поземкой. Мотор то натужно гудел, то звеняще взревывал, визжали в тон ветру колеса, с хрустом перемалывая снег. Только успевай ворочать рулем, притормаживать, переключать скорости!..

Мысли Рагузова как бы замерли. Он смотрел на руки Наянова, следил за его быстрыми и точными движениями, а в голове будто прокручивалась одна и та же пластинка. «Не зарвемся, так прорвемся, будем живы – не помрем…» — повторял он про себя горькую присказку другого Василия – Теркина. И звучали эти нашептанные бедой слова так, словно вырвались они не из глубины памяти, а из глубины души.

«Не зарвемся, так прорвемся…»

Но прорваться им было не суждено. Минут через десять полуторка уткнулась в непробиваемый занос.

- «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше ягодки зимой», — зло пропел Ваня, на всю педаль выжимая газ.

Машина задрожала, мотор заревел протяжно, а потом вдруг сорвался на прерывистый хрип, взвыл надрывно и заглох.

- Влипли! – в сердцах крутанул руль Наянов и сплюнул сквозь зубы.

Рагузов посмотрел на шофера. Взгляд этот был пристален и даже, как показалось Наянову, жесток. Тонкие губы сжаты.

- Влипают мухи, — сердито сказал Рагузов. – А я себя к насекомым не причисляю. И тебя не причисляю, — прибавил он и замолчал, вслушиваясь, как за стенками кабины чертовой мельницей гудит ненастье.

- Сколько, по-твоему, до совхоза? – наконец снова заговорил он.

Наянов кинул взгляд на спидометр.

- Километра три… может, четыре… во всяком случае, не больше пяти, — неуверенно ответил он.

Рагузов, прижав кулак к подбородку, смотрел перед собой – в лобовое стекло. А оно, буквально на глазах обрастая шершавой наледью, надрывно дребезжало под хлестким ветром.

- В общем, от трех до пяти, — усмехнулся Рагузов и повернулся к Наянову: — Выходит, что до дома – рукою подать?

- Близок локоть… — покачал головой Наянов.

Мотор остыл, и в кабине было теперь не теплее, чем в леднике. Рагузов постукал сапогами по гулкому днищу кабины.

- А может, попробуем укусить локоток-то? – опустил он руку на плечо Наянова.

- Что ты надумал, Василий Яковлевич? – быстро повернулся к нему Иван.

Рагузов словно и не услышал, о чем спросил его Наянов.

- В самом деле, почему бы не попробовать? – сам с собою рассуждал он. – Стоит-таки попробовать! – щуря глаза, проговорил он и натянул рукавицы. Потом рывком открыл дверцу и, ступая на подножку, выпрыгнул из кабины.Ветер чуть было не сшиб его с ног, но Рагузов устоял.

Подавшись вперед, напряженно всматривался Наянов в лобовое стекло, силясь разглядеть: что там чудит сумасброд начальник?.. Однако сквозь обмерзшее окошко можно было увидеть ровно столько же, сколько сквозь лист провощенной бумаги.

Начальник, впрочем, пропадал не долго. Через несколько минут Наянов услышал, как он шарит по обшивке, нащупывая ручку.

Ваня распахнул дверцу – и снежный вихрь втолкнул Рагузова в кабину.

- Не погода, а черт-те что! – выругался он, переведя дыхание. – Без огня – жжет, без ножа – режет!..

Было в его суховатом голосе раздражение. Но в то же время это был голос человека, нашедшего выход.

- Так что делать будем? – спросил Рагузов, растирая застывшие пальцы. Ты знаешь, когда эта завируха уляжется?

Наянов уныло улыбнулся. Он-то знал, что степной буран способен бушевать без передышки и полсуток, и сутки, и целую неделю напролет.

- Я не синоптик, — словно бы оправдываясь, ответил он.

Рагузов хмыкнул.

- Ну вот, — уперся он кулаками в сиденье, — ты не синоптик, я –не метеоролог, а там, — мотнул он подбородком в сторону обмерзшего стекла, — следы от трактора. Он такую зубчатку нарубцевал – шагай, как по шпалам…

Наянов наморщил лоб.

- Не дело, покачал он головой. – Не дело, Василий Яковлевич.

Светлые глаза Рагузова снова сощурились.

- А что дело? – нажимая на «что», поинтересовался он, и глаза его колюче блеснули. – Лапки сложить на груди крестиком? Это, что ли, по-твоему, дело?

Наянов ничего не ответил. Только насупился и понурил голову.

А степь ревела, стонала, выла на разные голоса, шквалистый ветер бодливо сотрясал кабину, яростно обхлестывал метлами крышу и стекла – брал на испуг.

«Но сопка ведь совсем где-то близко», — настраивал себя на спокойный лад Рагузов. Он понимал, что с бураном и в самом деле шутки плохи, и если бы не оттиски тракторных гусениц – свежие и до того разборчивые, что стоило рискнуть, стоило довериться им, как зарубкам в глухом лесу, — если бы не эти попутные, кстати подвернувшиеся следы, он бы, пожалуй, еще подумал: рисковать ли?.. Но скоро буран заметет отпечатки траков, и тогда останется единственный шанс – что тебя найдут.

«Только бы добраться до сопки, — внушал он себе, — а там и след потерять не страшно…»

Ему донельзя захотелось закурить, но он переборол это желание. «Что ты теряешь время!» — сердясь, подхлеснул он себя. Сунув руку в обвислый карман ватника, вытащил папиросы. Подкинул пачку на ладони, словно взвешивая.

- Это тебе, — бросил он на сиденье легковесную, наполовину раскуренную пачку.

Наянов встревоженно вскинул голову. Глянул настороженно.

- Не дело, Василий Яковлевич.

Рагузов, не поднимая глаз, положил на сине-белую пачку два кубика сахара и обломанный сухарь.

- Все! – произнес он резко, словно вбил последний гвоздь. И от того, как прозвучало это коротенькое «все», Ване стало не по себе.

- Останься, Василь Яклич! – приглушенно, скороговоркой выкрикнул он.

Рагузов поправил шарф. Натянул рукавицы. Тщательно заправил в них куцые обшлага ватника.

- Держись, Ванек, молодцом! – с грубоватой сердечностью потрепал он Наянова по обмякшему плечу и, уже ухватившись за ручку, бросил подбадривающе: — Можешь не сомневаться… Считай, что ты уже на буксире у трактора…

Захлопнулась, словно выстрелила, железная, окованная морозом дверца, и Рагузов исчез в мутной неразберихе бурана…

***

Рагузов продвигался шаг за шагом вперед, неуклонно придерживаясь тракторного следа. Но вскоре насеченные тяжелыми траками зарубки стали то и дело нырять в сугроб, и, чтобы снова напасть на них, приходилось, увязая в снегу до колен, брести в обход, огибая заносы. А когда порыв ветра перерастал в шквал и взбаламученный снег принимался с ревом носиться вокруг – тут уже было не до обходных маневров… Тут уж, рад не рад, а оставалось одно: тащиться напрямик, наугад, вслепую, выставив перед лицом, как таран и заслон, согнутую в локте руку.

Ему не терпелось побыстрее добраться до сопки. Но попробуй-ка прибавь ходу, если ветер в лицо, если снег в глаза, если ватные штаны, и без того тесные в шагу, стали жесткими и негнущимися – словно побывали в цементном растворе… В общем, нетерпение подстегивало, а ноги все чаще ступали невпопад, и сердце стучало все чаще…

«Чего доброго, еще собьюсь со следа», — все навязчивее лезло в голову.

Так оно и вышло. То, чего он больше всего опасался, но очем старался не думать, — случилось: следы действительно потерялись.

Казалось бы, только-только он шел по дороге, и вдруг тракторный след пропал. Низко пригнувшись, перебирался он от сугроба к сугробу и упрямо разгребал сапогами снег – пытался нащупать оттиски гусеничных траков.

«Найдутся, — успокаивал он себя, — ведь не сквозь землю же они провалились?»

Но следы не находились.

«Дело худо!» — сердито сплюнул он и, содрав рукавом намерзший на ресницы иней, попытался осмотреться. Только куда не глянь – глаза увязали в мутно клубящейся мгле. Лицо обжигало, глаза заволакивало слезами, и ресницы снова смерзались. Он так ничего и не высмотрел…

И вот тут-то Рагузов окончательно понял, что заблудился, что в этой чертовой круговерти можно метаться до умопомрачения, а у него на то, чтобы уцелеть, есть один-единственный шанс – это не потерять голову. Иначе буран заморозит его и, закружив, измотав, до капли выжав последние силы, заведет под шумок с этого света на тот…

- Единственный шанс… — повторил он вслух и, сдернув рукавицу, быстро сунул руку за борт ватника. Движения его почти что механические. Он достал блокнот и карандаш, присел у сугроба, положил на колено блокнот и принялся торопливо писать. Вслепую. Не видя ни строчки. Но с не меньшей отчетливостью сознавая, что именно он пишет и почему он делает это именно сейчас.

«В письмах все не скажется и не все услышится…» — промелькнула в памяти строчка стихов, слышанных когда-то от Симы и, как казалось, бесповоротно забытых. Мокрыми, задеревенелыми пальцами затолкал он блокнот в боковой карман ватника и поднялся. Желтой ящерицей юркнул в снег карандаш.

Он хотел было нагнуться за ним, но помешал ветер. Туго и коротко, будто кулаком в боксерской перчатке, ударил он снизу – под вздох и в скулу. Руки, сами собой взмывшие вверх, с трудом удержали тело в равновесии.

«Пропади ты пропадом!» — передернул он плечами. И, подав корпус вперед, неуступчиво нагнул голову, нырнул без оглядуки в холодную, ходором ходящую пучину, полный решимости лезть напролом, не останавливаться ни на миг, идти и идти, пока несут ноги…

Сопка задевалась невесть куда. Но он надеялся, что вот-вот – только бы не проскочить мимо! – выберется к ее подножию. Он был уверен, что она, обложенная бураном, затаилась где-то поблизости.

И он в самом деле увидел сопку.

На какой-то миг ветер внезапным рывком распахнул вдруг снежную завесу, и в мглистом просвете Рагузову привиделось что-то похожее на овраг, приметный неровными краями: наклонная, словно падающая с откоса, борозда извилисто прорезала склон.

«Сопка!» И, ничуть не сомневаясь, что это действительно сопка, Рагузов рванулся туда, где за пеленой вьюги только что мелькнуло и пропало спасительное видение.

Ветер сек по лицу, выбивая слезы, ноги увязали в сугробах, не хватало дыхания. «Сейчас… сейчас…» — подгонял он себя, выбиваясь из сил. И вдруг… снег расступился у него под ногами, его опрокинуло на бок, и, больно ударившись о какой-то каменный выступ, он, еще не совсем понимая, что с ним такое стряслось, сжавшись в комок, покатился вниз…

***

«Этого мне только не хватало!» — Рагузов скривился от боли и хотел было сесть. Но чуть только шевельнул правой ногой, как дыхание тут же перехватило от режущей боли, в глазах до того зарябило, что небо и в самом деле показалось ему с овчинку, а уши наполнились шумом. И в этом затмевающем сознание шуме мгновенно растворилось панихидное завывание бурана. Он вскрикнул и уронил голову на снег…

Некоторое время лежал ничком, уткнувшись лицом в снег и не открывая глаз. В ноге, чуть повыше щиколотки, дрожаще пульсировала боль, и он почувствовал, что от толчка к толчку нога как бы раздувается. Точно шина, когда ее накачивают насосом.

«Перелом или вывих?» — бесстрастно, как о чем-то не имеющем к нему никакого отношения, думал он, хватая губами снег. У снега был солоноватый привкус. Но и это нисколько не удивило его и даже не показалось странным. Главное – притупилась боль, и он понимал: стоит двинуть ногой – боль повторится.

В висках ломило, каменели сведенные холодом скулы, а он боялся шелохнуться и оцепенело слушал, как снежные вихри сухо шаркают по спине.

«Вот так и замерзают», — предостерегающе мелькнуло в сознании.

Рагузов заставил себя открыть глаза и, осторожно приподнявшись на локтях, огляделся.

«Весело…» — закусил он разбитую в кровь губу.

Его угораздило свалиться в глубокую расселину. Такие расселины казахи называют джарыками. Ее склоны были круты, местами почти отвесны. Если бы не снег, несколько сгладивший крутизну, вообще нечего было и думать о том, чтобы самому, без чьей-либо помощи, выкарабкаться из этой чертовой ловушки. Но он мог рассчитывать только лишь на себя: на собственные силы, на собственную волю, да еще на пан или пропал…

«Ползи…» — приказал он себе и, вытянув руки вцепился в слежавшийся снег. Осторожно, чтобы не разбередить боль, согнул руки в локтях и продвинулся вверх по склону. На десяток сантиметров. Не больше… Сразу же дала себя знать боль в ноге. Но он опять подтянулся, еще на десяток сантиметров вверх. Потом еще… И еще… И еще… И чем выше он взбирался, тем с большими усилиями давались ему эти трудные сантиметры. Склон был покрыт уже не снегом, а наледью. Но, на его счастье, там и здесь выпирали камни и комья смерзшейся породы – было за что ухватиться… Но комья и камни выламывались из наледи, выскальзывали из рук и, норовя угодить в голову или задеть больную ногу, скатывались вниз. Теперь ему приходилось ощупывать каждый выступ, проверять надежность каждого камня, а это забирало последние силы.

И все же он взбирался все выше и выше, взбирался, а сам то и дело поднимал глаза кверху – туда, где за белыми строчками косо летящего снега мотался над краем черный раскидистый куст. Нужно только ухватиться за ветки – и он спасен…

«Доползу… доползу… доползу…» — шептал Рагузов онемевшими губами, не подозревая, что он, как лежал, так и лежит на самом дне джарыка. Уткнувшись лицом в снег, не чувствуя, как ветер, забравшись под стеганку, выдувает из-под тонкого слоя ваты остатки живого тепла…